тЁгуЏіС╣ІтЁЅ ТјЦтіЏжЌфУђђ

РђћРђћж║╗тЪјС╣ЅтиЦУЂћтЇЂС║ћт╣┤уѕ▒СИјтИїТюЏтљїУАїС╣ІУи»

тюетцДтѕФт▒▒СИГТ«хтЇЌж║Њуџёж║╗тЪјтИѓ№╝їТюЅУ┐ЎТаиСИђуЙцС║║РђћРђћтЇЂС║ћт╣┤тдѓСИђТЌЦ№╝їт░єуѕ▒уџёуДЇтГљТњГТњњтюеТ»ЈСИђт»ИтюЪтю░СИі№╝їУ«Ет┐ЌТё┐С╣ІтЁЅуєауєаућЪУЙЅ№╝їжЌфУђђж║╗тЪј№╝їућет«ъжЎЁУАїтіеУ»ажЄіуЮђРђют┐аУ»џтІЄТ»ЁсђЂТЋбСИ║С║║тЁѕРђЮуџёж║╗тЪју▓ЙуЦъсђѓС╗јТюђтѕЮуџёСИЅтЇЂСйЎС║║тѕ░тдѓС╗іСИітЇЃС║║№╝їж║╗тЪјтИѓС╣ЅтиЦУЂћтљѕС╝џућеРђютбЎСИіжЦ║тГљждєРђЮуГЅжђаУАђт╣▓у╗єУЃъ№╝їжЌ»тЄ║С║єСИђТЮАРђютЁгуЏіжђаУАђРђЮтЙфуј»тЈЉт▒ЋС╣ІУи»№╝їТѕљСИ║жёѓСИютю░тї║Т░ЉжЌ┤тЁгуЏіу╗ёу╗ЄуџётЁИУїЃсђѓ

уѕ▒С╣ІТўЪуЂФ Т▒ЄУЂџТѕљтЁЅ

2010т╣┤тцЈ№╝їСИђтю║РђюТЋЉтіЕжГЈжюъРђЮуџёуѕ▒т┐ЃТјЦтіЏУхЏтИГтЇиж║╗тЪј№╝їС╗јуйЉу╗ютЁ│Т│етѕ░у║┐СИІУАїтіесђЂС╗јжЏХТЋБТЇљТгЙтѕ░С╣ЅтЇќтІЪТЇљсђЂС╗јСИЊт«ХС╣ЅУ»ітѕ░СИЊт«ХС╝џУ»іРђдРђдТЌаТЋ░тќёТёЈтдѓТХЊТХЊу╗єТхЂТ▒ЄУЂџТѕљТхи№╝їТћ»ТњЉуЮђжГЈжюъСИјуЌЁжГћтІЄТЋбТќЌС║Ѕ№╝їУЎйуёХТюђтљјТ▓АТюЅТї║У┐Єтј╗№╝їСйєтЦ╣ТЇљуї«уџётЎет«ўтЇ┤т╗Ху╗ГС║єС╗ќС║║уџёућЪС╣ІтИїТюЏ№╝їтЁХС║ІУ┐╣ТЏ┤уѓ╣уЄЃС║єж║╗тЪјС║║уџёРђюуѕ▒С║║тіЕС║║РђЮС╣Іт┐Ѓ№╝їУ«ЕС║║С╗гуюІтѕ░тЁгуЏітЄЮУЂџуџётиетцДтіЏжЄЈсђѓ

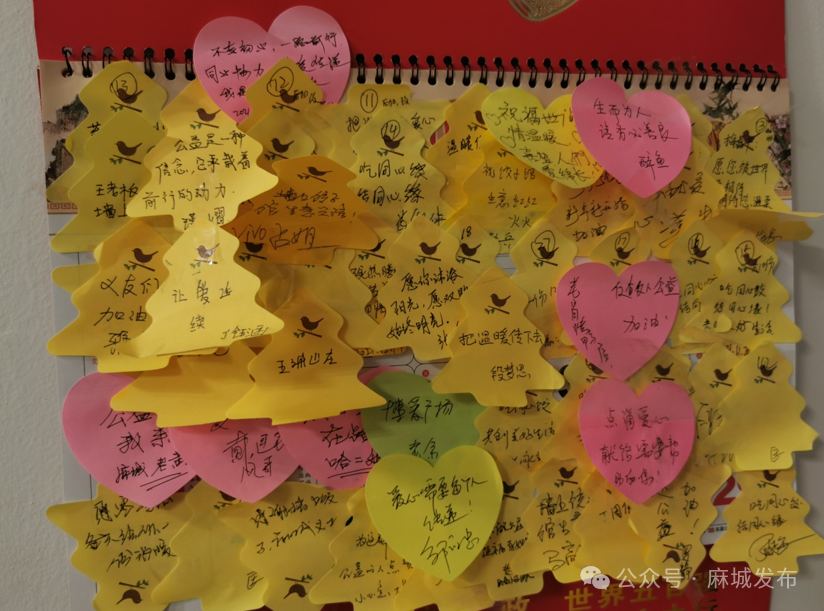

РђюТѕЉС╗гТЅђућЪТ┤╗уџёСИќуЋїСИЇС╣Јуѕ▒ТёЈС╣ЪСИЇС╣ЈУІджџЙ№╝їтдѓСйЋУ«Еуѕ▒ТёЈТюЅтцётЈ»тј╗№╝їУ«ЕтЈЌУІдС╣ІС║║тЙЌтѕ░тИ«тіЕТѕљС║єТѕЉС╗гт╗║уФІу╗ёу╗ЄТѕќУђЁт╣│тЈ░уџёУхиуѓ╣сђѓРђЮТю▒у║буЃетљЉУ«░УђЁтђЙУ»ЅтѕЮУАисђѓтйЊт╣┤уДІтцЕ№╝їТ▒Ъуѓ╝ТГдтюеуЎЙт║дУ┤┤тљДж║╗тЪјтљДжЄїтЈЉУхиС║єу╗ёт╗║Рђюж║╗тЪјС╣ЅтиЦРђЮуџётђАУ««№╝їСИђтЉ╝уЎЙт║ћ№╝їжЎѕСИйжюъсђЂтЉеу╗ДУІ▒сђЂТю▒у║буЃеуЏИу║дтюеСИђУхи№╝їСИ║уггСИђТгАжЏєСйЊУАїтіетЄ║У░ІтѕњуГќсђѓ

С╗ќС╗гтЏЏС║║УЄфуГ╣УхёжЄЉсђЂтцџТќ╣УЂћу│╗№╝їтИдуЮђу▓Йт┐ЃтЇ░тѕХуџёж║╗тЪјС╣ЅтиЦУЂћLogoсђЂтцДтйЕТЌЌС╗ЦтЈіРђюж║╗тЪјС╣ЅтиЦРђЮт░Ју║бтИй№╝їС║јтйЊт╣┤12Тюѕ9ТЌЦТИЁТЎе№╝їСИјжђџУ┐ЄуйЉу╗юТіЦтљЇуџё34СйЇуѕ▒т┐ЃС║║тБФтюеж║╗тЪјтИѓуггСИђт«ъжфїт░ЈтГджЏєтљѕ№╝їСИђУхитЅЇтЙђж╝ЊТЦ╝удЈтѕЕжЎбт╝ђт▒ЋТЁ░жЌ«Т┤╗тіесђѓРђюжѓБСИфТЌХтђЎ№╝їж║╗тЪјуџётЁгуЏіу╗ёу╗ЄТ»ћУЙЃт░Љ№╝їтЃЈТЋЉтіЕжГЈжюъуџёС║ІС╗ХТ»ћУЙЃуЅ╣Т«іС╣ЪСИЇТў»ТЅђТюЅС║║жЃйУЃйтЂџ№╝їТѕЉС╗гт░▒ТЃ│тЂџСИђСИфРђўт░йти▒ТЅђУЃйсђЂС║║С║║тЁгуЏіРђЎуџёТЏ┤т╣┐Т│ЏуџётЁгуЏі№╝їУЃйтцЪтИ«тіЕТЏ┤тцџуџёТЎ«жђџС║║сђѓРђЮТЈљтЈіТѕљуФІу╗ёу╗ЄуџётѕЮУАи№╝їтЉеу╗ДУІ▒тдѓТў»У»┤сђѓТгАт╣┤СИЅТюѕ№╝ї14СйЇС╣ЅтЈІтЁ▒тљїтЄ║Ухё2300тЁЃТѕљСИ║С╣ЅтиЦУЂћтљѕС╝џуџёуггСИђугћтљ»тіеУхёжЄЉ№╝їт╝ђтДІтѕЕућетЉеТюФТЌХжЌ┤т╝ђт▒Ћуј»С┐ЮтњїТЋгУђЂуГЅжбєтЪЪуџёт┐ЌТё┐ТюЇтіАТ┤╗тіесђѓу╗ЈУ┐ЄСИЇТЄѕтіфтіЏ№╝їтюеж║╗тЪјтИѓТ░ЉТћ┐т▒ђТГБт╝ЈТ│етєїСИ║Рђюж║╗тЪјтИѓт┐ЌТё┐УђЁтЇЈС╝џС╣ЅтиЦУЂћтљѕС╝џРђЮ№╝їТѕљСИ║ж║╗тЪјждќт«ХтљѕТ│ЋТ░ЉжЌ┤тЁгуЏіуцЙС╝џу╗ёу╗Є№╝ї2018т╣┤12ТюѕРђюж║╗тЪјтИѓС╣ЅтиЦУЂћтљѕС╝џРђЮт«їТѕљуІгуФІТ│ЋС║║Т│етєїсђѓ

С╣ЅТ╝ћТЅгтљЇ ТюгтюЪуа┤тюѕТІЊТќ░Уи»

Рђю2012т╣┤12Тюѕ29ТЌЦСИЙтіъуџётЁ│уѕ▒уЋЎт«ѕтё┐уФЦтЁгуЏітІЪТЇљТЎџС╝џ№╝їУ«ЕтцДт«ХжЃйуЪЦжЂЊС║єС╣ЅтиЦУЂћ№╝їУђїСИћтйЊТЌХтЙѕтцџтИѓжбєт»╝тЙѕтцџтЇЋСйЇС╝ЂСИџжЃйтЈѓСИјС║єтІЪТЇљ№╝їтй▒тЊЇтЙѕтцДсђѓРђЮТЈљУхиС╣ЅтиЦУЂћтЈЉт▒ЋтЈ▓СИіуџёжЄЇУдЂС║ІС╗Х№╝їС╣ЅтиЦУЂћуџёРђюУђЂС║║С╗гРђЮжЃйСИЇућ▒УЄфСИ╗ТЃ│УхиС║є2012т╣┤ТюФуџёжѓБтю║тІЪТЇљТЎџС╝џ№╝їУЎйуёХТ»ЈСИфС║║тЏът┐єуџёуѓ╣СИЇт░йуЏИтљї№╝їСйєжѓБтю║ТЎџС╝џТЌауќЉТѕљСИ║С║єС╗ќС╗гуџёжЏєСйЊтЁ▒тљїУ«░т┐єт╣ХСИћТѕљСИ║С╣ЅтиЦУЂћтЈЉт▒ЋуџёСИђСИфжЄЇУдЂУйгТіўуѓ╣сђѓ

2012т╣┤11Тюѕ16ТЌЦ№╝їУ┤хтиъТ»ЋУіѓ5тљЇућитГЕтюетъЃтюЙу«▒тєЁућЪуЂФт»╝УЄ┤СИђТ░Дтїќуб│СИГТ»њТГ╗С║А№╝їт╝ЋУхиС║єуцЙС╝џтљёуЋїт»╣уЋЎт«ѕтё┐уФЦУ┐ЎСИђуЙцСйЊуџёт╣┐Т│ЏтЁ│Т│есђѓ12Тюѕ29ТЌЦ№╝їтюеж║╗тЪјуцЙС╝џтљёуЋїуџётИ«тіЕСИІ№╝їж║╗тЪјС╣ЅтиЦУЂћТѕљтіЪСИЙтіъС║єСИђтю║Рђюуѕ▒т┐ЃС╝ажђњ уюЪТЃЁСйаТѕЉРђЮуџётІЪТЇљС╣ЅТ╝ћТЎџС╝џ№╝їСИ║ж║╗тЪјуЋЎт«ѕтё┐уФЦТЅЊт╝ђС║єСИђТЅЄРђюТИЕТџќС╣ІуфЌРђЮсђѓРђютйЊТЌХТѕЉС╗гС╣ЅтиЦУЂћТ▓АТюЅжњ▒№╝їТ╝ћтЄ║С╗јт»╝Т╝ћсђЂТ╝ћтЉўтѕ░УѕътЈ░тИЃТЎ»сђЂжЪ│тЊЇуГЅжЃйТў»тѕФуџёуЏИтЁ│тЇЋСйЇТѕќу╗ёу╗ЄТЌатЂ┐ТЈљСЙЏуџё№╝їС╣ЅтЈІС╗гТюЅжњ▒тЄ║жњ▒сђЂТюЅтіЏтЄ║тіЏ№╝їТ┤╗тіетіътЙЌтЙѕТѕљтіЪ№╝їуѕ▒т┐ЃС║║тБФу║иу║иУИіУиЃТЇљТгЙ№╝їТюђу╗ѕуГ╣жЏєтќёТгЙтЇЂСИЄСйЎтЁЃсђѓРђЮтЏът┐єУхижѓБтю║ТЎџС╝џ№╝їжЎѕСИйжюъСЙЮуёХУЃйтцЪТёЪтЈЌтѕ░ТЎџС╝џуј░тю║уџёуЂФуЃГТ░ЏтЏ┤№╝їС╣ЅтЈІС╗гТ┐ђтіетю░т░єтйЊТЌХУ║ФСИ║С╝џжЋ┐уџётЦ╣жФўжФўТіЏУхиуџётю║ТЎ»УЄ│С╗іС╗ЇтјєтјєтюеуЏ«сђѓ

жђџУ┐Єу│╗тѕЌТ┤╗тіеуџёт╝ђт▒Ћ№╝їУХіТЮЦУХітцџуџёС║║С║єУДБтѕ░тюеж║╗тЪјУ┐ЎуЅЄу║бУЅ▓тюЪтю░СИіТюЅУ┐ЎТаиСИђСИфу╗ёу╗ЄтЄЮУЂџуЮђУ┐ЎТаиСИђуЙцС║║№╝џтюетиЦСйюС╣ІСйЎт░єУЄфти▒уџёТЌХжЌ┤тњїу▓ЙтіЏтЦЅуї«у╗ЎТЅХУ┤ФТхјтЏ░сђЂТЋгУђЂтіЕТ«ІсђЂу╗┐УЅ▓уј»С┐ЮуГЅтЁгуЏіС║ІСИџ№╝їСИ║Тћ╣тќёТѕЉС╗гТЅђУ║Фтцёуџёуј»тбЃт░йти▒тЙ«УќёС╣ІтіЏсђѓС║јТў»№╝їУХіТЮЦУХітцџуџёС╝ЂСИџТЅЙтѕ░С╗ќС╗гтЦЅуї«УЄфти▒уџёуѕ▒т┐Ѓ№╝їУХіТЮЦУХітцџуџётЈЌтЏ░УђЁжђџУ┐ЄуєЪС║║уйЉТЅЙтѕ░С╗ќС╗гт»╗Т▒ѓтИ«тіЕ№╝їС╣ЅтиЦУЂћТѕљСИ║ТЇљтіЕУђЁтњїтЈЌтіЕУђЁС╣ІжЌ┤уџёТАЦТбЂу║йтИд№╝ЏУђїС╗ќС╗гС╣ЪтЙЌС╗ЦТџѓТЌХТЉєУё▒УхёжЄЉтЏ░тбЃ№╝їТЏ┤УЄфућ▒тю░т╝ђт▒ЋТЏ┤тцџуџёТ┤╗тіе№╝їтИ«тіЕТЏ┤тцџуџёС║║сђѓ

тљЉтцќтљѕСйю жА╣уЏ«жЕ▒тіеУ░ІтЈЉт▒Ћ

жџЈуЮђС╣ЅТ╝ћТЎџС╝џуџёТѕљтіЪ№╝їС╣ЅтиЦУЂћуџёТЇљУхётіЕтГджА╣уЏ«ТГБт╝ЈТІЅт╝ђС║єт║Јт╣Ћ№╝їт╣ХСИћСИђуЏ┤т╗Ху╗ГУЄ│С╗ісђѓС╗ќС╗гжђџУ┐ЄуєЪС║║С╗Іу╗ЇсђЂтѕ░ТЋЎУѓ▓уЏИтЁ│жЃежЌеТЪЦжўЁУхёТќЎт╣ХУ┐ЏУАїт«ътю░Ух░У«┐тљјуА«т«џС║єждќТЅ╣35СйЇУхётіЕт»╣У▒А№╝їТ»ЈС║║Т»Јт╣┤1000тЁЃуЏ┤тѕ░тѕ░жФўСИГТ»ЋСИџсђѓтѕ░2014т╣┤№╝їС╗ќС╗гтІЪТЇљуџёУхёжЄЉућет«їС║є№╝їСйєтЁгуЏітіЕтГдСИЇУЃйтЇіжђћУђїт║Ъ№╝їт║ЊудЈт»┐тИдуЮђС╗ќС╗гуД»ТъЂтљЉтцќуЋїт»╗Т▒ѓтИ«тіЕ№╝їжЮауЮђуѕ▒т┐ЃС╝ЂСИџуџёУхётіЕ№╝їжА╣уЏ«тЙЌС╗Цу╗Ду╗ГУ┐ЏУАїсђѓСйєТў»СЙЮжЮаУ┐ЎуДЇТќ╣т╝ЈуГ╣жЏєУхёжЄЉТ»ЋуФЪСИЇжЋ┐С╣Ё№╝їтдѓСйЋУјитЙЌТ║љТ║љСИЇТќГуџёУхёжЄЉУ«ЕжА╣уЏ«жЋ┐ТюЪУ┐љУАїСИІтј╗тЉб№╝Ъ

УйгТю║тЙѕт┐ФтЄ║уј░№╝ї2015т╣┤тюеж║╗тЪјтЏбтИѓтДћуџётИ«тіЕСИІ№╝їж║╗тЪјС╣ЅтиЦУЂћТѕљтіЪСИјТГдТ▒ЅС╣љтќётіЕтГдт╣│тЈ░т»╣ТјЦ№╝їУјитЙЌС║єТЏ┤тцџуџёУхёжЄЉтњїС║║УёЅУхёТ║љсђѓСйюСИ║СИђСИфС┐АТЂ»СИГУйгуФЎ№╝їС╗ќС╗гтИ«тіЕт»╗ТЅЙж║╗тЪјТюгтю░жюђУдЂтИ«тіЕуџётЏ░тбЃтё┐уФЦ№╝їУђїРђюС╣љтќётіЕтГдРђЮтѕЎтИ«тіЕт»╗ТЅЙуѕ▒т┐ЃС║║тБФ№╝їт«ъУАїСИђт»╣СИђу╗Њт»╣тИ«ТЅХ№╝їуЏ┤УЄ│тЈЌтіЕС║║т«їТѕљтГдСИџсђѓТѕфУЄ│уЏ«тЅЇ№╝їжА╣уЏ«УхётіЕтГдућЪ830СйЎС║║ТгА№╝їУйгУхатіЕтГдУхёжЄЉ100тцџСИЄтЁЃ№╝їућЪТ┤╗тГдС╣аућетЊЂСИЇУ«АтЁХТЋ░сђѓУ┐ЎТў»С╣ЅтиЦУЂћтљЉтцќУх░тЄ║тљѕСйюуџёуггСИђТГЦ№╝їТГцтљј№╝їС╗ќС╗гт╝ђтДІТюЅТёЈУ»єтю░тѕЕућетцќтЄ║тГдС╣атЪ╣У«ГуџёТю║С╝џжЊЙТјЦтЁетЏйтЁгуЏітіЏжЄЈ№╝їСИЇТќГТЅЕтцДУЄфти▒уџёРђюТюІтЈІтюѕРђЮсђѓ

т╣│ТЌХТЅђуД»у┤»уџёС║║УёЅУхёТ║љтюе2016т╣┤уџёТіЌТ┤фТЋЉуЂЙУАїтіеСИГтЈЉТїЦС║єжЄЇУдЂСйюућесђѓТ┤фуЂЙтЈЉућЪтљј№╝їж║╗тЪјС╣ЅтиЦУЂћуД»ТъЂУЂћу│╗тЁетЏйтљётю░ТЋЉуЂЙТЁѕтќётЁгуЏіу╗ёу╗ЄтЈѓСИјТЋЉуЂЙ№╝їСИ║ж║╗тЪј14СИфтЈЌуЂЙС╣АжЋЄтіъуџё100тцџСИфТЮЉт║ёжЄЇт║дтЈЌуЂЙуЙцС╝ЌтЈЉТћЙТЋЉуЂЙуЅЕУхё300СйЎСИЄтЁЃ№╝їтЁХСИГТи▒тю│тБ╣тЪ║жЄЉТЇљтіЕуЅЕУхё200СйЎСИЄтЁЃ№╝їУ┐ЎТў»тБ╣тЪ║жЄЉтљЉТ╣ќтїЌТЇљтіЕуџёуггСИђугћУхёжЄЉсђѓС╗јТГц№╝їж║╗тЪјС╣ЅтиЦУЂћСИјтцќжЃеуџёУхёТ║љжЊЙТјЦТЏ┤у┤Дт»є№╝їС╣ЪУ«ЕС╣ЅтиЦУЂћУх░тЄ║ж║╗тЪјУбФТЏ┤тцџуџёС║║уЪЦТЎЊсђѓтюет╝атЇјжЊХсђЂТЏЙуФІТќ░уГЅС║║уџётИджбєСИІ№╝їж║╗тЪјС╣ЅтиЦУЂћСИјтцќжЃетЁгуЏіТЁѕтќёу╗ёу╗Єтњїж║╗тЪјТ░ЉТћ┐жЃежЌетљѕСйюТЌЦуЏіу┤Дт»є№╝їтЁгуЏіжбєтЪЪСИЇТќГТІЊт«й№╝їтЈЌуЏіуЙцСйЊТїЂу╗ГтбътіасђѓтдѓтБ╣тЪ║жЄЉуџёРђюТИЕТџќтїЁРђЮРђютё┐уФЦТюЇтіАуФЎРђЮРђютё┐уФЦт╣│т«ЅУ»ЙтаѓРђЮуГЅжА╣уЏ«№╝їТюЇтіАтЁетИѓт░Љт╣┤тё┐уФЦ№╝ЏТ╣ќтїЌуюЂТЁѕтќёТђ╗С╝џуџёРђюТЅХСйаСИђТііРђЮРђюуФЦС║Фжў│тЁЅРђЮРђюТЁѕтќётї╗уќЌС╝ЌуГ╣РђЮуГЅжА╣уЏ«тѕЎтЁ│Т│етєюТЮЉУђЂС║║сђЂтЏ░тбЃтГдућЪсђЂтЏауЌЁУЄ┤У┤ФуГЅтцџСИфуЙцСйЊсђѓ

тѕЏТќ░Т▒ѓтЈў Тјбу┤бтЈЉт▒ЋТќ░Уи»тЙё

тцќжЃеУхёТ║љуџёСИЇТќГТХїтЁЦ№╝їУ«Еж║╗тЪјС╣ЅтиЦУЂћтЙЌС╗ЦСИЇТќГтЈЉт▒ЋтБ«тцД№╝їтљїТЌХС╣Ът»╣тЁХтєЁжЃеу«АуљєТЈљтЄ║С║єТЏ┤жФўуџёУдЂТ▒ѓсђѓуќФТЃЁС╣Ітљј№╝їС╗ќС╗гт░▒т╝ђтДІТјбу┤бТќ░уџётЈЉт▒ЋУи»тЙё№╝їт«ъуј░у╗ёу╗ЄуџётЈ»ТїЂу╗ГтЈЉт▒Ћсђѓу«АуљєТеАт╝ЈСИі№╝їућ▒С╣ІтЅЇуџёС╝џжЋ┐тѕХтЈўТѕљтИИтіАуљєС║ІУ┤ЪУ┤БтѕХ№╝їСй┐у«АуљєТЏ┤тіаСИЊСИџтїќсђЂу▓Йу╗єтїќсђѓтЁгуЏіт«ъУихСИі№╝їтѕЏТќ░жЄЄућеРђютЁгуЏі+тЋєСИџРђЮуџёТеАт╝Ј№╝їтѕЏтіъРђютбЎСИіжЦ║тГљждєРђЮ№╝їТЌбУЃйУ«Еуѕ▒т┐ЃС║║тБФжџЈТЌХтЁгуЏісђЂжџЈТЅІтЁгуЏі№╝їтЈѕУЃйУДБтє│УЂћтљѕС╝џуџёУхёжЄЉуГ╣жЏєжџЙжбўсђѓ

2021т╣┤11Тюѕ20ТЌЦ№╝їтюеС╝џжЋ┐жЎѕТЎЊтЇјуџёу╗ёу╗ЄтіетЉўСИІ№╝їС╣ЅтЈІС╗гтЁ▒тљїтЄ║Ухё2СИЄСйЎтЁЃт╝ђтіъуџёРђютбЎСИіжЦ║тГљждєРђЮТГБт╝Јт╝ђСИџ№╝їтђАт»╝У┐Џт║Ќуџёуѕ▒т┐ЃС║║тБФтљЃСИђубЌТЇљСИђубЌ№╝їт░єТЇљУхаТёЈтљЉУ┤┤СИітбЎ№╝їС╗ЦУ┐ЎТаиуџёТЇљУхатйбт╝Ј№╝їтИ«тіЕућЪТ┤╗тЏ░жџЙуЙцСйЊУЃйтЁЇУ┤╣тљЃСИіСИђубЌуЃГТ░ћУЁЙУЁЙуџёТ░┤жЦ║сђѓ2023т╣┤т»╣ТјЦСИіУЁЙУ«»тЁгуЏітЪ║жЄЉС╝џуџёРђютЁ│уѕ▒уј»тЇФтиЦС║║РђЮжА╣уЏ«тљј№╝їт░єТ»ЈТюѕуџё19ТЌЦт«џСИ║РђютЁ│уѕ▒уј»тЇФтиЦС║║ТЌЦРђЮ№╝їтйЊтцЕжѓђУ»итЪјтї║тњїС╣АжЋЄуџёуј»тЇФтиЦС║║ТЮЦт║ЌтЁЇУ┤╣тљЃТ░┤жЦ║сђѓжџЈуЮђжЦ║тГљждєуџёуЏѕтѕЕ№╝їУ┤еуќЉтБ░С╣ЪжџЈС╣ІУђїТЮЦсђѓРђютцДт«ХжЃйУДЅтЙЌТ▓АТюЅС║║С╝џСИЇУ«АТіЦжЁгсђЂСИЇУ«АтЙЌтц▒тю░тј╗тЂџтЦйС║І№╝їтЈ»тЁХт«ътюетЂџУ┐ЎС║ЏС║ІуџёТЌХтђЎТѕЉС╗гТў»тЙѕт┐ФС╣љуџё№╝їтЂџтЁгуЏіуџёУ┐ЄуеІтЁХт«ъС╣ЪТў»СИђСИфТёЅТѓдУЄфТѕЉсђЂТ▓╗ТёѕУЄфТѕЉуџёУ┐ЄуеІсђѓРђЮжЎѕТЎЊтЇјтЉіУ»ЅУ«░УђЁсђѓС╗ќС╗гт░єуЏѕтѕЕуџёУхёжЄЉућеС║јТЏ┤тцџуџётЁгуЏі№╝їТюЇтіАТЏ┤тцџуџёС║║№╝їућет«ъжЎЁУАїтіеТЅЊТХѕС║єтЁгС╝ЌуџёУ┤еуќЉ№╝їС║јТў»УХіТЮЦУХітцџуџёС║║Ух░У┐ЏжЦ║тГљждєС╝ажђњУЄфти▒уџёуѕ▒т┐Ѓ№╝їТЇљУхауџёжЦ║тГљжђљТИљУ┤┤Т╗АС║єт║ЌжЄїуџётбЎтБЂ№╝їСйєтЅЇТЮЦтЈќу║ИТЮАтЁЇУ┤╣тљЃТ░┤жЦ║уџётЇ┤СИђСИфТ▓АТюЅсђѓ

тЁгС┐АтіЏТў»тЁгуЏіу╗ёу╗ЄуџёућЪтЉйу║┐сђѓУЄфТѕљуФІС╣ІтѕЮ№╝їтЄаСйЇтЈЉУхиС║║СЙ┐СИ╗тіет»╗Т▒ѓт«ўТќ╣У«цтЈ»СИјтљѕТ│ЋТ│етєї№╝їжѓђУ»иС╣ЅтЈІтЁ▒тљїтѕХт«џт╣ХСИЇТќГт«їтќёсђіж║╗тЪјтИѓС╣ЅтиЦУЂћтљѕС╝џуФауеІсђІсђіж║╗тЪјтИѓС╣ЅтиЦУЂћтљѕС╝џу╗ёу╗ЄтѕХт║дсђІсђіж║╗тЪјтИѓС╣ЅтиЦУЂћтљѕС╝џУ┤бтіАтѕХт║дсђІуГЅСИђу│╗тѕЌУДёУїЃтїќтѕХт║дсђѓжџЈуЮђУхёжЄЉжЄЈуџёСИЇТќГтбътцД№╝їуЏИу╗ДУ«ЙуФІуІгуФІУ┤бтіАжЃет╣Хт╝ђУ«Йт»╣тЁгУ┤дТѕи№╝їтЮџТїЂТ»Јт╣┤ућ▒СИЊСИџС╝џУ«АС║ІтіАТЅђт«АУ«А№╝їУ»ду╗єУ«░тйЋт╣Хт«џТюЪтЁгт╝ђТ»ЈСИђугћжА╣уЏ«УхёжЄЉТхЂтљЉсђѓРђюТЅЊжђаСИђСИфт«ўТќ╣У«цтЈ»сђЂтљѕТ│ЋтљѕУДёсђЂТюЅтЁгС┐АтіЏуџёт╣│тЈ░РђЮ№╝їтДІу╗ѕТў»С╗ќС╗гуџётЮџТїЂсђѓ

С╗јуЎЙт║дУ┤┤тљДуџёСИђт░ЂтђАУ««тѕ░тЇЃСйЎС║║уџётЁгуЏіжўЪС╝Ї№╝їС╗јжЏХТўЪтќёСИЙтѕ░тѕХт║дтїќУ┐љСйю№╝їж║╗тЪјтИѓС╣ЅтиЦУЂћућетЇЂС║ћт╣┤тЁЅжў┤С╣дтєЎС║єСИђжЃеТ░ЉжЌ┤тЁгуЏіуџёТѕљжЋ┐тЈ▓У»ЌсђѓуФЎтюеТќ░уџётјєтЈ▓Уіѓуѓ╣№╝їж║╗тЪјС╣ЅтиЦУЂћТГБС╗ЦтѕЏТќ░С╣ІтД┐тЏът║ћТЌХС╗БтЉйжбўсђѓС╗ќС╗гућеРђютЁгуЏі+тЋєСИџРђЮуџёТеАт╝Јуа┤УДБжђаУАђжџЙжбў№╝їтђЪУиетї║тЪЪтљѕСйюТІЊт«йтЁгуЏіУЙ╣уЋї№╝їтюеуцЙтї║Т▓╗уљєуџёТюФТббсђЂС╣АТЮЉТї»тЁ┤уџёСИђу║┐сђЂТЋгУђЂуѕ▒т╣╝уџёуј░тю║№╝їжѓБТі╣УиЃтіеуџёРђют┐ЌТё┐у║бРђЮтДІу╗ѕСИјтЪјтИѓтЈЉт▒ЋтљїжбЉтЁ▒Тї»сђѓТГБтдѓжЙЪт│░т▒▒СИіУ┐ъуЅЄуџёТЮюж╣ЃУі▒№╝їтЁгуЏіуџёуДЇтГљСИђТЌдТЅјТа╣СЙ┐ућЪућЪСИЇТЂ»сђѓС╗ітцЕуџёж║╗тЪј№╝їт┐ЌТё┐ТюЇтіАти▓С╗јтЇЋтљЉТќйтЈЌтЇЄтЇјСИ║тЈїтљЉтЦћУх┤№╝їС╗ју╗ёу╗ЄУАїСИ║Т╝ћтЈўСИ║тЪјтИѓтЊЂТа╝сђѓтйЊТ»ЈСИфТЎ«жђџС║║жЃйУЃйТѕљСИ║уЁДС║«С╗ќС║║уџётЙ«тЁЅ№╝їтйЊТ»ЈС╗йтќёТёЈжЃйУЃйТЅЙтѕ░т«ЅТћЙуџётйњтцё№╝їУ┐ЎСЙ┐Тў»т»╣Рђют┤ЄуЙјтљЉтќё№╝їуФІтЁгтбъУЃйРђЮуљєт┐хТюђтЦйуџёУ»ажЄі№╝їТЏ┤Тў»тЪјтИѓТќЄТўјТюђућЪтіеуџёТ│еУёџсђѓ№╝ѕТю▒уДђсђЂжЃГуј▓сђЂСИЂжЙЎ№╝Ѕ