тЇЂт╣┤жЕ╗ТЮЉтИ«ТЅХУи» тЁ▒уГЉС╣АТЮЉТї»тЁ┤Тбд

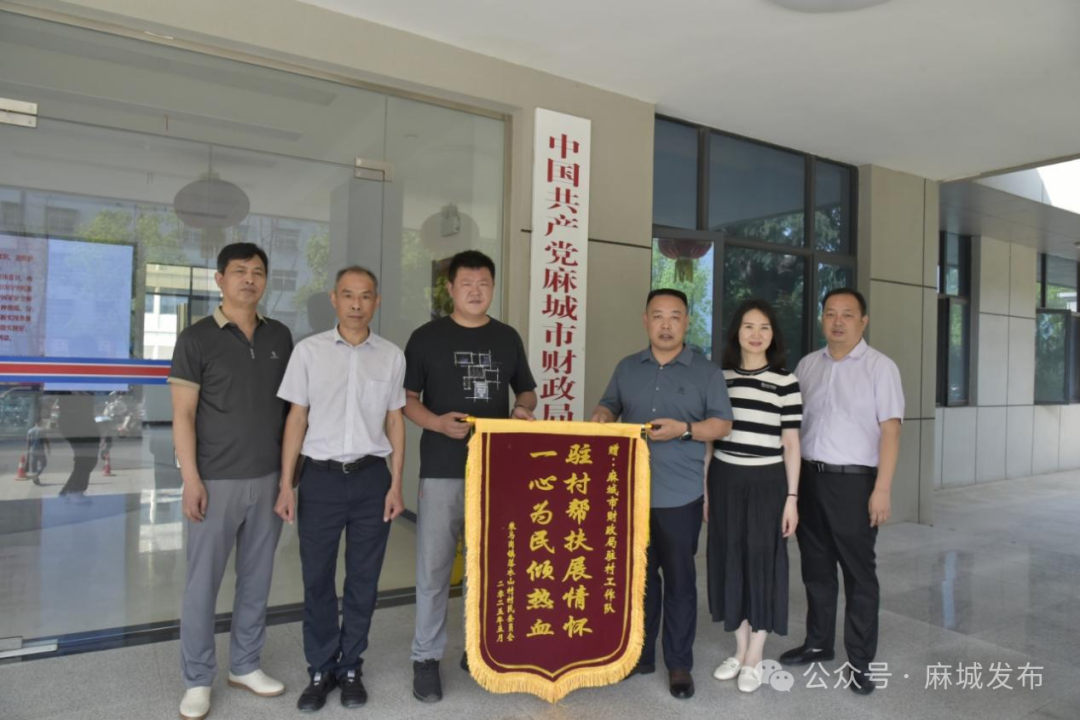

5Тюѕ19ТЌЦ№╝їС╣ўжЕгт▓ЌжЋЄУљйУАБт▒▒ТЮЉС╣дУ«░СИђУАї№╝їт░єу╗БТюЅРђюСИђт┐ЃСИ║Т░ЉтђЙуЃГУАђ№╝їжЕ╗ТЮЉтИ«ТЅХт▒ЋТЃЁТђђРђЮуџёжћдТЌЌжђЂУЄ│ж║╗тЪјтИѓУ┤бТћ┐т▒ђ№╝їуюЪтѕЄтю░С╝аУЙЙС║єУљйУАБт▒▒ТЮЉТЮЉТ░ЉС╗гт»╣тИѓУ┤бТћ┐т▒ђжЕ╗ТЮЉтиЦСйюжўЪуџёУ«цтЈ»СИјУхъТЅгсђѓ

УЄф2015т╣┤7Тюѕ№╝їж║╗тЪјтИѓУ┤бТћ┐т▒ђжЕ╗ТЮЉтИ«ТЅХтиЦСйюжўЪУ┐ЏжЕ╗С╣ўжЕгт▓ЌжЋЄУљйУАБт▒▒ТЮЉС╗ЦТЮЦ№╝їУ┐ёС╗іти▓ТюЅ10т╣┤№╝їтЁѕтљјтјєу╗Ј3С╗╗жЕ╗ТЮЉС╣дУ«░сђЂ7СйЇжЕ╗ТЮЉтиЦСйюжўЪтЉўсђѓтЇЂт╣┤ТЮЦ№╝їтИѓУ┤бТћ┐т▒ђжЕ╗ТЮЉтИ«ТЅХтиЦСйюжўЪтДІу╗ѕТи▒тЁЦУ┤»тй╗тИѓтДћсђЂтИѓТћ┐т║ютє│уГќжЃеуй▓№╝їтЅЇС╗єтљју╗ДТЅјТа╣ућ░жЌ┤тю░тц┤№╝їТііТћ┐уГќТќЄС╗ХУйгтїќСИ║тЁиСйЊУАїтіе№╝їТіітЈЉт▒ЋУЊЮтЏЙтЈўТѕљт«ъТЎ»ућ╗тЇисђѓ

10т╣┤жЌ┤№╝їтИѓУ┤бТћ┐т▒ђУљйУАБт▒▒тиЦСйюжўЪСИ║2ТѕиУ┤ФтЏ░ТѕиС┐«т╗║Тѕ┐т▒І250т╣│Тќ╣у▒│№╝ЏтИ«тіЕУ┤ФтЏ░ТѕитЁ╗Т«ќт▒▒уЙі2000тцџтЈф№╝їС┐«т╗║4т║ДтАўта░УДБтє│уЅ▓тЈБТ░┤Т║љ№╝ЏС║ЅтЈќт▒▒ТъЌтЇЈу«АтЉўтЁгуЏіТђДт▓ЌСйЇ№╝їтИ«ТЅХ25тљЇтЏ░жџЙуЙцС╝ЌУДБтє│т░▒СИџжџЙжбў№╝ЏтИ«тіЕуЏЉТхІТѕижћђтћ«тєютЅ»С║ДтЊЂСИіСИЄтЁЃ№╝їтЇЈУ░Ѓтѕ░жЋЄу║ДС╝ЂСИџТЅЊтиЦ6С║║№╝їТЅђтїЁС┐Юуџё12ТѕиуЏЉТхІТѕити▓тЁежЃеТХѕжЎцУ┐ћУ┤ФжБјжЎЕсђѓ

С╗Цу╗ёу╗ЄТї»тЁ┤СИ║РђюС┐ЮжџюРђЮ

тц»т«ъС╣АТЮЉТ▓╗уљєтЪ║уАђ

уЂФУйдУиЉтЙЌт┐Ф№╝їтЁежЮаУйдтц┤тИдсђѓтИѓУ┤бТћ┐т▒ђжЕ╗ТЮЉтиЦСйюжўЪтѕџтѕ░УљйУАБт▒▒ТЮЉТЌХ№╝їТЮЉтЁџу╗ёу╗ЄтГўтюеРђюуЈГтГљт╣┤жЙётЂЈтцДсђЂТюЇтіАУЃйтіЏтЂЈт╝▒сђЂтЄЮУЂџтіЏСИЇт╝║РђЮуГЅжЌ«жбўсђѓтиЦСйюжўЪС╗ЦТЈљтЇЄу╗ёу╗ЄтіЏСИ║жЄЇуѓ╣№╝їС╗јРђют╗║т╝║уЈГтГљсђЂт«їтќётѕХт║дРђЮуГЅТќ╣жЮбтЈЉтіЏ№╝їУ«ЕТЮЉтЁџу╗ёу╗ЄТѕљСИ║С╣АТЮЉТї»тЁ┤уџёРђюСИ╗т┐ЃжфеРђЮсђѓ

т╗║т╝║уЈГтГљжўЪС╝Ї№╝їУ«ЕРђюжбєтц┤жЏЂРђЮжбєтЦйУи»сђѓжђџУ┐ЄРђютєЁжђЅ+тцќт╝ЋРђЮС╝ўтїќуЈГтГљу╗ЊТъё№╝їтюеТЇбт▒іжђЅСИЙСИГ№╝їТііУЄ┤т»їУЃйТЅІсђЂУ┐ћС╣АжЮњт╣┤уГЅС╝ўуДђС║║ТЅЇжђЅУ┐ЏуЈГтГљ№╝їТќ░уЈГтГљт╣│тЮЄт╣┤жЙёСИЇтѕ░40т▓Ђ№╝їжФўСИГС╗ЦСИітГдтјєтЇа70%сђѓСИ║С║єТЈљтЇЄуЈГтГљУЃйтіЏ№╝їт╗║уФІРђюТ»ЈтЉеСИђтГдсђЂТ»ЈТюѕСИђУ«▓сђЂТ»ЈтГБСИђУ»ёРђЮтѕХт║д№╝їу╗ёу╗ЄТЮЉРђюСИцтДћРђЮТѕљтЉўтѕ░тЁѕУ┐ЏТЮЉтЈѓУДѓтГдС╣а№╝їжѓђУ»итЁџТаАТЋЎтИѕсђЂтєюСИџСИЊт«ХТјѕУ»Й№╝їт«џТюЪт╝ђт▒ЋРђюТЊѓтЈ░Т»ћТГдРђЮ№╝їУ«ЕТЮЉу╗ёт╣▓жЃетюеуЙцС╝ЌжЮбтЅЇТЎњТѕљу╗ЕсђЂТ»ћт╣▓ті▓сђѓ

т«їтќётѕХт║дТю║тѕХ№╝їУ«ЕРђютЙ«ТЮЃтіЏРђЮтюежў│тЁЅСИІУ┐љУАїсђѓС╣АТЮЉТ▓╗уљєуд╗СИЇт╝ђУДёУїЃуџётѕХт║дсђѓтиЦСйюжўЪС╗ЦРђютЏЏУ««СИцтЁгт╝ђРђЮСИ║ТаИт┐Ѓ№╝їт╗║уФІРђюТЮЉТ░ЉУ»┤С║ІРђЮРђюТЮЉтіАуЏЉуЮБРђЮуГЅтѕХт║д№╝їтЄАТў»ТХЅтЈіТЮЉжЏєСйЊУхёжЄЉСй┐ућесђЂтюЪтю░ТхЂУйгуГЅжЄЇтцДС║ІжА╣№╝їт┐ЁжА╗у╗ЈУ┐ЄтЁџТћ»жЃеТЈљУ««сђЂТЮЉРђюСИцтДћРђЮтЋєУ««сђЂтЁџтЉўтцДС╝џт«АУ««сђЂТЮЉТ░ЉС╗БУАеС╝џУ««тє│У««№╝їтє│У««тњїт«ъТќйу╗ЊТъютЁеуеІтЁгт╝ђсђѓжњѕт»╣уЙцС╝ЌтЁ│т┐ЃуџёСйјС┐ЮУ»ёт«џсђЂтЇ▒Тѕ┐Тћ╣жђауГЅжЌ«жбў№╝їТѕљуФІућ▒ТЮЉТ░ЉС╗БУАесђЂС╣АУ┤цу╗ёТѕљуџёуЏЉуЮБт░Ју╗ё№╝їтЁеуеІтЈѓСИјт«АТаИУ»ёУ««сђѓ

С╗ЦућЪТђЂТї»тЁ┤СИ║Рђют║ЋУЅ▓РђЮ

у╗ўт░▒С╣АТЮЉуЙјСИйућ╗тЇи

УЅ»тЦйућЪТђЂТў»С╣АТЮЉТюђтцДуџёС╝ўті┐тњїУ┤бт»їсђѓУљйУАБт▒▒ТЮЉУЎйуёХт▒▒жЮњТ░┤уДђ№╝їСйєтГўтюетъЃтюЙС╣▒тђњсђЂТ▒АТ░┤ТефТхЂсђЂтєюУЇ»уЊХжџЈТёЈСИбт╝ЃуГЅжЌ«жбўсђѓтиЦСйюжўЪС╗ЦРђюуј»тбЃТЋ┤Т▓╗сђЂућЪТђЂу╗ЈТхјсђЂжЋ┐ТЋѕТ▓╗уљєРђЮСИ║ТіЊТЅІ№╝їТјетіеС╣АТЮЉС╗јРђюУёЈсђЂС╣▒сђЂти«РђЮтљЉРђюТ┤ЂсђЂтЄђсђЂуЙјРђЮУйгтЈўсђѓ

ТЋ┤Т▓╗С║║т▒Ёуј»тбЃ№╝їУ«ЕС╣АТЮЉжЮбУ▓їРђюжЮЊРђЮУхиТЮЦсђѓжЕ╗ТЮЉтиЦСйюжўЪСИ║тЁеТЮЉУЄфуёХтАєСИ╗УдЂтЄ║тЁЦтЈБт«ЅУБЁтцфжў│УЃйУи»уЂ»500СйЎуЏЈ№╝їТў»тЁежЋЄуггСИђСИфТЎџСИіТюЅУи»уЂ»уЁДС║«уџёТЮЉсђѓС┐«т╗║ТАЦТбЂСИђт║Д№╝їТћ╣тќёС║єуЦЮт«ХтАєсђЂуєіт«ХтАєуџёТЮѓС╣▒ти«уј»тбЃ№╝їТћ╣т╗║т░єтєЏТЋЁт▒Ё№╝їТћ╣т╗║С║єСИцтЈБжЌетЅЇтАў№╝їТќ╣СЙ┐ТЮЉТ░ЉућеТ░┤№╝їС┐«т╗║С║єТЮЉтЂюУйдТБџсђѓуД»ТъЂС║ЅтЈќСИіу║ДТћ┐уГќТћ»ТїЂ№╝їС║ЅтЈќУхёжЄЉ800СйЎСИЄтЁЃућеС║јТћ╣жђаТЮЉ6тЁгжЄїСИ╗т╣▓жЂЊ№╝їжбёУ«АС╗іт╣┤10ТюѕС╗йтЈ»т╗║ТѕљжђџУйдсђѓ

тЂЦтЁеТ▓╗уљєТю║тѕХ№╝їУ«ЕућЪТђЂуј»тбЃРђюуЙјРђЮУхиТЮЦсђѓућЪТђЂТї»тЁ┤тЁ│жћ«УдЂт╗║уФІжЋ┐ТЋѕТю║тѕХсђѓжђџУ┐Єт╗║уФІућЪТђЂС┐ЮТіцтЦќті▒Тю║тѕХ№╝їт»╣СИ╗тіетЈѓСИјтъЃтюЙтѕєу▒╗сђЂТцЇТаЉжђаТъЌуџёТЮЉТ░Љ№╝їу╗ЎС║ѕуД»тѕєтЦќті▒№╝їуД»тѕєтЈ»тЁЉТЇбућЪТ┤╗ућетЊЂ№╝Џт»╣СИЙТіЦуа┤тЮЈућЪТђЂУАїСИ║уџёТЮЉТ░Љ№╝їу╗ЎС║ѕуј░жЄЉтЦќті▒сђѓ2024т╣┤№╝їТЮЉТ░ЉСИЙТіЦТюЅС║║тюет▒▒ТъЌжЄїжЮъТ│ЋуаЇС╝љТаЉТюе№╝їжЕ╗ТЮЉтиЦСйюжўЪтЈіТЌХУЂћтљѕТЅДТ│ЋжЃежЌеТЪЦтцё№╝їТЌбС┐ЮТіцС║єућЪТђЂуј»тбЃ№╝їС╣ЪУхитѕ░С║єжюЄТЁЉСйюућесђѓжђџУ┐ЄТъёт╗║РђюС║║С║║тЈѓСИјсђЂС║║С║║т░йУ┤БсђЂС║║С║║тЁ▒С║ФРђЮуџёућЪТђЂТ▓╗уљєТа╝т▒ђ№╝їУљйУАБт▒▒ТЮЉжЄїуџётцЕТЏ┤УЊЮС║єсђЂТ░┤ТЏ┤ТИЁС║єсђЂт▒▒ТЏ┤у╗┐С║єсђѓ

С╗ЦС║║ТЅЇТї»тЁ┤СИ║РђюТћ»ТњЉРђЮ

уГЉуЅбС╣АТЮЉтЈЉт▒ЋТа╣тЪ║

С║║ТЅЇТў»С╣АТЮЉТї»тЁ┤уџёуггСИђУхёТ║љсђѓжЕ╗ТЮЉТюЪжЌ┤№╝їтиЦСйюжўЪтЈЉуј░ТЮЉжЄїтдЄтЦ│сђЂтё┐уФЦсђЂУђЂС║║тЂЈтцџ№╝їт╣┤Уй╗С║║СИЇТё┐тЏъТЮЦ№╝їуЋЎСИІТЮЦуџёу╝║С╣ЈТіђТю»сђѓСИ║уа┤УДБУ┐ЎСИђжџЙжбў№╝їтиЦСйюжўЪтЮџТїЂРђют╝ЋсђЂУѓ▓сђЂућеРђЮу╗Њтљѕ№╝їуЮђтіЏТЅЊжђаРђюТюгтюЪС║║ТЅЇуЋЎтЙЌСйЈсђЂтцќТЮЦС║║ТЅЇт╝ЋтЙЌУ┐ЏсђЂтљјтцЄС║║ТЅЇУѓ▓тЙЌтЦйРђЮуџёС║║ТЅЇТа╝т▒ђсђѓ

уЏўТ┤╗ТюгтюЪС║║ТЅЇ№╝їУ«ЕРђюућ░тЪѓСИЊт«ХРђЮТўЙУ║ФТЅІсђѓТ»ЈСИфТЮЉжЄїжЃйТюЅРђюУЌЈжЙЎтЇДУЎјРђЮуџёУЃйС║║№╝їтЁ│жћ«Тў»УдЂТііС╗ќС╗гТЅЙтЄ║ТЮЦсђЂућеУхиТЮЦсђѓжђџУ┐Єт╝ђт▒ЋРђюС╣АтюЪС║║ТЅЇтцДТЎ«ТЪЦРђЮ№╝їт╗║уФІС║єтїЁтљФуДЇТцЇУЃйТЅІсђЂТЅІтиЦУЅ║С║║сђЂС╣АТЮЉТЋЎтИѕуГЅС║║ТЅЇт║Њ№╝їТ»ЈТюѕу╗ёу╗ЄСИђТгАРђюућ░жЌ┤У»ЙтаѓРђЮ№╝їУ«ЕУ┐ЎС║ЏРђютюЪСИЊт«ХРђЮуј░тю║ТЋЎтГдсђѓжњѕт»╣жФўТИЕт░ЉжЏетцЕТ░ћ№╝їтиЦСйюжўЪтЈіТЌХу╗ёу╗ЄТЮЉжЄїуџётєюТіђУЃйТЅІтѕєС║ФС║єТ╗┤уЂїТіђТю»тњїТіЌТЌ▒С┐ЮУІЌу╗Јжфї№╝їтИ«тіЕтЁеТЮЉтЄЈт░Љу▓«жБЪТЇЪтц▒20%С╗ЦСИі№╝їТјеУЇљС╝ўуДђТюгтюЪС║║ТЅЇТІЁС╗╗ТЮЉТ░Љт░Ју╗ёжЋ┐сђЂтљѕСйюуцЙуљєС║І№╝їУ«ЕС╗ќС╗гтюеС║ДСИџтЈЉт▒ЋсђЂуЪЏуЏЙУ░ЃУДБСИГтЈЉТїЦСйюуће№╝їТЌбтбът╝║С║єС╗ќС╗гуџёУјитЙЌТёЪ№╝їС╣ЪтИдтіеС║єтЉеУЙ╣уЙцС╝Ќсђѓ

т╝ЋУ┐ЏтцќТЮЦС║║ТЅЇ№╝їУ«ЕРђюТЎ║тіЏТ┤╗Т░┤РђЮТХдС╣АтюЪсђѓС╣АТЮЉТї»тЁ┤жюђУдЂтцќжЃеТЎ║тіЏТћ»ТїЂсђѓтиЦСйюжўЪСИ╗тіет»╣ТјЦтИѓтєюСИџтєюТЮЉт▒ђ№╝їжѓђУ»итєюуДЉжЎбТЋЎТјѕт«џТюЪТЮЦТЮЉТїЄт»╝№╝їТЏ┤жЄЇУдЂуџёТў»№╝їТ│ежЄЇРђют╝ЋТЅЇРђЮСИјРђют╝ЋТЎ║РђЮу╗Њтљѕ№╝їтюет╝ЋУ┐ЏС╝ЂСИџТЌХтљїТГЦт╝ЋУ┐Џу«АуљєтЏбжўЪтњїТіђТю»жфет╣▓№╝їТ»ћтдѓт╝ЋУ┐ЏуџётЁ╗Т«ќтЁгтЈИтИдТЮЦС║єСИЇт░ЉуџётЁйтї╗тњїУљЦтЁ╗тИѕ№╝їС╗ќС╗гСИЇС╗ЁТЋЎС╝џТЮЉТ░ЉуДЉтГдтЁ╗Т«ќ№╝їУ┐ўтИ«тіЕт╗║уФІС║єуќФуЌЁжў▓ТјДСйЊу│╗сђѓ

С╗ЦС║ДСИџТї»тЁ┤СИ║Рђют╝ЋТЊјРђЮ

Т┐ђТ┤╗С╣АТЮЉтЈЉт▒ЋтіеУЃй

С║ДСИџТў»Уё▒У┤ФУЄ┤т»їуџёТаИт┐ЃТћ»ТњЉ№╝їС╣ЪТў»С╣АТЮЉТї»тЁ┤уџёТа╣ТюгжђћтЙёсђѓжЕ╗ТЮЉС╗ЦТЮЦ№╝їтиЦСйюжўЪтДІу╗ѕТііС║ДСИџтЈЉт▒ЋСйюСИ║тц┤уГЅтцДС║І№╝їтЮџТїЂС╗јТЮЉТЃЁт«ъжЎЁтЄ║тЈЉ№╝їСИЇТљъРђюжФўтцДСИіРђЮуџётЎ▒тц┤№╝їтЈфтЂџРђюТјЦтю░Т░ћРђЮуџёТќЄуФа№╝їжђљТГЦТъёт╗║УхиРђюУДётѕњт╝ЋУи»сђЂСИ╗СйЊтЪ╣Уѓ▓сђЂСИџТђЂтѕЏТќ░РђЮуџёС║ДСИџтЈЉт▒ЋУи»тЙёсђѓ

УДётѕњтЁѕУАї№╝їУ«ЕС║ДСИџТќ╣тљЉРђюТўјРђЮУхиТЮЦсђѓС╣АТЮЉС║ДСИџУдЂтЈЉт▒Ћ№╝їждќтЁѕтЙЌуЪЦжЂЊРђюУи»ТђјС╣ѕУх░РђЮсђѓжЕ╗ТЮЉтиЦСйюжўЪтѕџтѕ░ТЮЉТЌХ№╝їжЮбт»╣УљйУАБт▒▒ТЮЉуџёУхёТ║људђУхІ№╝їТ▓АТюЅуЏ▓уЏ«УиЪжБјСИіжА╣уЏ«№╝їУђїТў»ућеС║єСИЅСИфТюѕТЌХжЌ┤№╝їУх░жЂЇтЁеТЮЉУЙ╣УЙ╣УДњУДњ№╝їтцюжЌ┤Ух░Т╣ЙСИ▓Тѕи№╝їСИјТЮЉТ░ЉТІЅт«ХтИИсђЂу«Ќу╗єУ┤д№╝їтЏатю░тѕХт«ютЁЁтѕєтѕЕућеУљйУАБт▒▒т╣┐УбцуџёТ░┤тЪЪУхёТ║љ№╝їТЅЊжђатЇЂжЄїУЇиУі▒жЋ┐т╗і№╝їТЌбУ«ЕтЁХТѕљСИ║ТЎ»уѓ╣тИдтіетєют«ХС╣љС║ДСИџуџётЈЉт▒Ћ№╝їС╣ЪтЪ╣Уѓ▓тЄ║тцфуЕ║Уј▓тГљуГЅС╝ўуДђтєюС║ДтЊЂ№╝їТЮЉТ░ЉТћХтЁЦтцДт╣ЁТЈљжФўсђѓ

тЪ╣Уѓ▓СИ╗СйЊ№╝їУ«ЕС║ДСИџуГІжфеРђютБ«РђЮУхиТЮЦсђѓС║ДСИџтЈЉт▒Ћуд╗СИЇт╝ђРђютИдтц┤С║║РђЮтњїРђюСИ╗тіЏтєЏРђЮсђѓтиЦСйюжўЪуЅхтц┤у╗ёу╗ЄТїќТјўТюгТЮЉУЃйС║║№╝їТ»Јт╣┤тѕЕућеТўЦУіѓсђЂТИЁТўјсђЂтЏйт║єуГЅУіѓтЂЄТЌЦ№╝їжђџУ┐ЄтЈгт╝ђУ┐ћС╣АтѕЏСИџт║ДУ░ѕС╝џсђЂСИіжЌеТІюУ«┐уГЅТќ╣т╝Ј№╝їж╝Њті▒ТюЅТіђТю»сђЂТюЅУхёжЄЉуџёТЮЉТ░ЉтЏъС╣АтЈЉт▒ЋсђѓТѕљтіЪт╝ЋУ┐ЏС║єТГдТ▒ЅтЁ╗уїфС╝ЂСИџтЏъТЮЉтѕЏуФІтњїТ│░тЁгтЈИ№╝їт╣┤С║ДућЪуїфСИЄСйЎтц┤№╝їТ»Јт╣┤Тќ░тбътюЪтю░ТЅ┐тїЁУ┤╣18СИЄтЁЃ№╝їтљїТЌХ№╝їуД»ТъЂт╝ЋУ┐ЏтцќжЃеУхёТ║љ№╝їУЂћу│╗ж║╗тЪјуЪЦтљЇжцљжЦ«С╝ЂСИџтЈЉт▒Ћтєют«ХС╣љ№╝їТЮЉу║ДТ»Јт╣┤тЏ║т«џТћХтЁЦ22СИЄтЁЃ№╝їС╣ЪТЈљжФўС║єжЎёУ┐ЉТЮЉТ░ЉуџётіАтиЦТћХтЁЦсђѓ

С╗ЦТќЄтїќТї»тЁ┤СИ║РђюуЂхжГѓРђЮ

ТХхтЁ╗С╣АТЮЉТќЄТўјТќ░жБј

ТќЄтїќТў»С╣АТЮЉуџёТа╣СИјжГѓсђѓжЕ╗ТЮЉтиЦСйюжўЪтЈЉуј░№╝їТЮЉжЄїУЎйуёХУЄфуёХжБјтЁЅС╝ўуЙј№╝їСйєтГўтюеРђюж║╗т░єТАїтцџсђЂС╣дТАїт░Љ№╝їжЎѕУДёжЎІС╣атцџсђЂТќЄТўјТќ░жБјт░ЉРђЮуџёуј░У▒АсђѓСИ║ТГц№╝їтиЦСйюжўЪС╗јРђют«ѕТіцС╝ау╗ЪсђЂтЪ╣Уѓ▓Тќ░жБјсђЂт╗║т╝║жўхтю░РђЮСИЅСИфу╗┤т║дтЈЉтіЏ№╝їУ«ЕС╣АТЮЉТЌбТюЅРђюжбютђ╝РђЮТЏ┤ТюЅРђюТ░ћУ┤еРђЮсђѓ

тЪ╣Уѓ▓ТќЄТўјТќ░жБј№╝їУ«ЕС╣АТЮЉжБјТ░ћРђюТГБРђЮУхиТЮЦсђѓС╣АТЮЉТї»тЁ┤ТЌбУдЂРђют»їтЈБУбІРђЮС╣ЪУдЂРђют»їУёЉУбІРђЮсђѓжњѕт»╣у║буЎйтќюС║ІтцДТЊЇтцДтіъсђЂжѓ╗жЄїу║ау║итцџтЈЉТђДжЌ«жбў№╝їТјетіеТѕљуФІТЮЉТ░ЉУ««С║ІС╝џсђЂу║буЎйуљєС║ІС╝џ№╝їС┐«У«бТЮЉУДёТ░Љу║д№╝їТўјуА«у║буЎйтќюС║ІуГЅТаЄтЄє№╝їтЁџтЉўт╣▓жЃетИдтц┤жЂхт«ѕ№╝їУ┐ЮтЈЇУђЁтюеРђюжЂЊтЙиУ»ёУ««ТдюРђЮСИітЁгуц║сђѓтљїТЌХ№╝їт╝ђт▒ЋРђюТўЪу║ДТќЄТўјТѕиРђЮУ»ёжђЅ№╝їТіітГЮУђЂуѕ▒С║▓сђЂтІцті│УЄ┤т»їсђЂтЇФућЪТЋ┤Т┤ЂуГЅу║│тЁЦУ»ёжђЅТаЄтЄє№╝їТ»Јт╣┤т╝аТдюУАетй░№╝їУ«ЕтЁѕУ┐ЏтЁИтъІТѕљСИ║ТЮЉТ░ЉтГдС╣ауџёТдюТаисђѓуј░тюеТ»Јтѕ░тѓЇТЎџ№╝їт╣┐тю║СИітЊЇУхиТгбт┐ФуџёУѕъТЏ▓№╝їтљхТъХТІїтў┤уџёт░ЉС║є№╝їС║њтИ«С║њтіЕуџётцџС║єсђѓТ│ежЄЇтЈЉТїЦС╣АУ┤цСйюуће№╝їжѓђУ»ижђђС╝ЉТЋЎтИѕсђЂУ┐ћС╣АС╝ЂСИџт«ХТІЁС╗╗РђюТќЄТўјт«БУ«▓тЉўРђЮ№╝їжђџУ┐ЄтАєтЮЮС╝џсђЂуЂФтАўтцюУ»ЮуГЅтйбт╝Ј№╝їУ«▓Тћ┐уГќсђЂУ«▓жЂЊтЙисђЂУ«▓тЈЉт▒Ћ№╝їУ«ЕТќЄТўјТќ░жБјТхИТХдС╣АТЮЉсђѓ

СИ░т»їТќЄтїќжўхтю░№╝їУ«ЕС╣АТЮЉућЪТ┤╗РђюС╣љРђЮУхиТЮЦсђѓТќЄтїќжўхтю░Тў»тЄЮУЂџуЙцС╝ЌсђЂТюЇтіАуЙцС╝ЌуџёжЄЇУдЂУййСйЊсђѓтиЦСйюжўЪТЋ┤тљѕТЮЉжЃесђЂТѕЈтЈ░сђЂТќЄтїќт╣┐тю║уГЅУхёТ║љ№╝їтюеТЮЉжЃеУ«ЙуФІТќ░ТЌХС╗БТќЄТўјт«ъУихуФЎ№╝їт╝ђт▒ЋуљєУ«║т«БУ«▓сђЂТіђУЃйтЪ╣У«ГсђЂт┐ЌТё┐ТюЇтіАуГЅТ┤╗тіе№╝їТ»ЈтЉеСИЙтіъСИђТгАРђюС╣АТЮЉтцюУ»ЮРђЮ№╝їТЮЉТ░ЉтЏ┤тЮљтюеСИђУхи№╝їТЌбтГдТћ┐уГќтЈѕУ««ТЮЉС║І№╝Џжњѕт»╣уЋЎт«ѕУђЂС║║тњїтё┐уФЦ№╝їт╝ђУ«ЙРђюС║▓ТЃЁУ┐ъу║┐т«цРђЮ№╝їтИ«тіЕС╗ќС╗гСИјтцќтЄ║т«ХС║║УДєжбЉжђџУ»Ю№╝їу╗ёу╗ЄРђюуѕ▒т┐ЃтдѕтдѕРђЮРђюС║ћУђЂС║║тЉўРђЮт╝ђт▒Ћу╗Њт»╣тИ«ТЅХсђѓ

С╗іт╣┤№╝їТїЅуЁДтИѓтДћсђЂтИѓТћ┐т║ютиЦСйют«ЅТјњ№╝їж║╗тЪјтИѓУ┤бТћ┐т▒ђжЕ╗УљйУАБт▒▒ТЮЉтиЦСйюжўЪТГБт╝ЈТњцтЏъсђѓтЏъТюЏ10т╣┤уџётИ«ТЅХтјєуеІ№╝їтиЦСйюжўЪтЉўС╗гт»╣У┐ЎуЅЄтюЪтю░С║ДућЪС║єТи▒Ти▒уџёуюиТЂІ№╝їУЎйуёХжЕ╗ТЮЉтиЦСйюу╗ЊТЮЪ№╝їСйєт»╣У┐ЎуЅЄтюЪтю░уџёТёЪТЃЁСИЇС╝џТќГ№╝їт»╣С╣АТЮЉТї»тЁ┤уџёУ┤БС╗╗СИЇС╝џтЇИсђѓ№╝ѕС╗ўтЁЅтќюсђЂТЮеу╗ЇУЙЅ№╝Ѕ